Las venas abiertas del Metro

Por Pedro Pablo Achondo Moya y Ariel López*

Los 30 pesos del alza de Metro iniciaron un sorprendente alzamiento popular producto de 30 años de abusos, injusticia y desigualdad al que ha sido sometido el 99% de la población de Chile. Que este movimiento haya surgido precisamente en el Metro nos parece más que una imagen elocuente: el Metro como transporte público, lugar de tránsito y movilidad; y el Metro como metáfora de un Chile desigual. El primero incendiado, el segundo desnudado.

El alzamiento se manifestó desde las personas, a partir de múltiples demandas, autoconvocados y movilizados espontáneamente sin partidos, sin líderes ni demandas pre establecidas; todos y todas volcadas a las calles para manifestar una indignación incubada hace décadas.

Las manifestaciones en el Metro se iniciaron de forma pacífica, con acciones escolares de evasión en torniquetes que fueron fuertemente reprimidas por carabineros. En cada estación donde había estudiantes manifestándose, el tren no se detenía impidiendo que los pasajeros pudieran subir o bajar. Los pasajeros en su mayoría adultos que habían pagado sus pasajes, al verse violentados por el Metro respondieron con acciones pacíficas sentándose en el andén impidiendo que el Metro circulará por la estación sin detenerse. Ante esto, las autoridades respondieron militarizando y cerrando estaciones, desatando el enojo ya no solo de estudiantes, sino de todos los pasajeros.

Hasta ahí el foco aún estaba en la indignación por la tarifa de Metro, la que obliga a un trabajador a tener que optar entre pagar el pasaje o comprar 6 marraquetas para la once de su familia. La violencia se desató como en la revolución industrial contra las máquinas, los torniquetes y el sistema de cobro del Metro, pero no contra Metro. Para un trabajador que pasa 2 horas al día arriba del tren, este se configura como un lugar importante: donde despierta, se duerme, donde se ve aparecer el sol al amanecer y esconderse al atardecer. Atentar contra el Metro es atentar contra una extensión de lo propio. Y nadie atenta contra su casa.

En una de las video-cápsulas de la editorial LOM, el historiador Mario Garcés afirma que el Metro de Santiago es simbólicamente importante pues representa al orden y el Estado. Dicho de otra forma, simboliza a ese Estado moderno, limpio, funcional, perfecto y de acceso restringido. Atacar al metro es atacar lo que incomoda del Estado, su metamorfosis neoliberal. Sin embargo, y atendiendo esta lectura de Garcés, hay otros símbolos mucho más elocuentes del neoliberalismo chileno, como un centro comercial; los cuales no ha sido tocados en general. ¿Qué es lo que se está destruyendo?

Una lectura de carácter simbólica nos lleva entender el Metro como una representación: lleno de colores y de publicidad, modernizado para los usuarios y periódicamente reformado para la utilidad, pero no para el encuentro, la conversación y el descanso: pantallas, cajeros, ventiladores… todo ello puede representar el triunfo de Chile, del Chile moderno, del “oasis” de América Latina. Ese Chile conectado y de amplia movilidad: de la plaza de Maipú hasta la plaza de Puente Alto o de Conchalí a Las Condes con un solo bip!, de un solo tramo. Pero también es símbolo del Chile segmentado, disgregado, donde las personas han desaparecido para ser reemplazadas por clientes o usuarios.

Por eso los nefastos sucesos que presenciamos el pasado viernes 18 de octubre son un ataque al orgullo moderno de nuestro país. O, concretamente, al orgullo de los que se alimentan de la imagen internacional, del fetiche del progreso y del supuesto buen funcionamiento de las instituciones, aunque de ellas jamás se sea usuario.

Los atentados a las estaciones de Metro fueron actos coordinados, en lugares planificados que dañaron inicialmente los sistemas eléctricos de potencia y posteriormente incendiaron la estación, pero no fue cualquier estación, fueron estaciones en superficie o en altura que eran perfectamente fotografiables y transmitidas en directo en horario del noticiero estelar. Nada de esto fue casual, el fuego consumiendo las estaciones, templos de esta ciudad moderna, que como terapias de shock buscaban romper con el clima de alzamiento socialmente apoyado, generando una inflexión autocensurante que detuviera, dividiera y enfrentara a la población. Se intentaba acallar un grito a partir del terror. Y decimos terror básicamente por dos razones: el fuego y la visibilidad de las estaciones afectadas. El fuego -y valga decir que en las manifestaciones las molotov no han sido protagonistas- en este caso es una herramienta cuasi estética. Sin embargo, la población no se detuvo y el alzamiento continuó creciendo. ¿Por qué el miedo de los incendios y de lo que provino después (estado de emergencia, militares, toque de queda) no logró contraer el alzamiento?

En Chile nos acostumbramos a vivir con miedo, inicialmente a la dictadura, luego en la dictablanda, el miedo a enfermarse, perder el trabajo o jubilarse con 120 mil pesos; miedo a no poder pagar las deudas, deudas millonarias que tenemos desde que salimos de la universidad sin siquiera haber tenido un trabajo. Pero hoy ya no hay miedo. Ha pasado tiempo, y el grito de una generación sin miedo nos ha vuelto a empoderar y llenar de júbilo en las calles y plazas.

El filósofo coreano Byung-Chul Han reflexiona sobre la fuerza y las aristas de la violencia cuando esta aparece en su forma explosiva o desnuda. La violencia desnuda no es creadora de espacios, no funda lugares; pues carece de esa fuerza; ella es solo destrucción. Según el filósofo, la violencia debe transformarse en poder para abrir espacios, de otro modo perderá su fuerza y acción. Más allá de lo interesante que Han plantea queda pendiente su lectura en nuestro contexto. El sujeto conformista y del rendimiento; no llega a ser tal en el Chile que habitamos. Aquí nos movemos entre un sujeto aún precarizado y marginado y otro autónomo, alienado o crítico. Sin embargo y en el decir del filósofo, “el vacío político se llena con el espectáculo de la escenificación mediática”. Nos parece acertado y sugerente leer los ataques al Metro como una puesta en escena del descontento político e institucional. Las estaciones siniestradas no fueron otra cosa que el escenario -muy bien escogido- para canalizar la tragedia humana de una sociedad exhausta.

El Metro de Santiago es también un canal de acceso y unidad entre la diversidad de territorios. Una de las formas de configurar un territorio es su apropiación a través del poder. La abismante desigualdad territorial de Santiago es manifestación de un poder impuesto por el aparato financiero, político y sus derivadas en educación, acceso a la cultura y posibilidades de consumo. Y el Metro como una red tentacular va modificando dichos territorios en su superficie, cambiando desde el valor de los suelos circundantes hasta el ecosistema habitado.

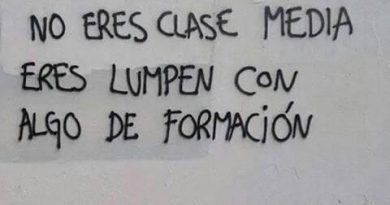

Ese canal bajo tierra (y en algunos sectores sobre ella) transforma el habitar. Puedo entrar en una estación cuyo territorio carece de áreas verdes, sin mucho comercio ni acceso a consultorios o supermercados, para luego salir en un barrio lleno de lujosos edificios y restaurantes. En el Metro no hay matices, somos todos usuarios, habitantes del vagón. Si hace calor, todos lo sentimos; si sube un cantor, todos lo escuchamos. Ese canal esconde las diferencias, oculta las procedencias para hacernos creer que la democracia consiste en eso: igualarnos, amoldarnos, darnos una nueva ciudadanía llamada usuarios. En esa nación bip! no nos vemos endeudados ni pensionados, mucho menos deprimidos o aun esperando a nuestros parientes desaparecidos. Allí no hay niños jugando ni personas paseando a sus mascotas.

Romper con el Metro fue romper con ese Chile homogeneizado, con esa democracia falaz de caretas idénticas. Más aún, quemar el Metro fue quemar un tipo de chilenidad. Y eso nos duele y mucho. Nos duele porque la vitrina llamada Metro nos otorgaba –quizás inconscientemente- un habitar feliz. El Metro se fue conformando en los territorios del Gran Santiago, extrañamente, como una piel bajo la piel. Como una crema diluyente de estrías, cicatrices y tatuajes. Romper el Metro fue como quitarse esa crema y vernos a la cara llenos de heridas, traumas y memorias; volver a reconocernos en esa multiplicidad de territorialidades manchadas, menospreciadas, ocultadas. Tan así, que los territorios sin Metro son percibidos como periféricos, lejanos, marginados de esa red moderna y ciudadana. Pero también romper con el metro es romper con un ámbito de la libertad individual y colectiva. Nos explicamos, es posible entender la libertad como una extensión de nuestros cuerpos en el territorio. En la medida en que somos capaces de movernos y desplazarnos nos sentimos más libres y con más poder. Libertad y poder van de la mano. La estación del Metro se configura, de ese modo, como una extensión del cuerpo, una prolongación de nuestros territorios cotidianos, como la casa o el lugar de trabajo. Romper el metro es romper el patio, la vereda y nuestras piernas. Es interrumpir las libertades. En ese sentido es sumamente significativo lo ocurrido y, si sabemos comprenderlo, profundo y necesario para elaborar una segunda lectura a este despertar popular.

Aclarar lo sucedido nos ayudará, sin duda, para comprender responsabilidades y negligencias; pero lo más importante será hoy por hoy “salir del Metro”, subir a la superficie de la pluralidad de territorios y formas de habitar que hasta hace poco solo respiraban injusticia y olvido. A los chiles les hace mucha falta reconocerse en sus profundas diferencias y dolores, reconocer que ninguna idea de democracia atiborrada de colores, pantallas y espacios publicitarios va a unirnos y construirnos una idea y práctica de habitar que nos haga sentido. Salir del Metro nos permite compartir sueños, que quizás, por miedo o por sentirnos aplastados y anestesiados, estaban guardados en cada uno de nosotros y nosotras.

*Doctorandos en Territorio, espacio y Sociedad (D_TES), Universidad de Chile